第1部は脳神経。頭部CT・MRIは、脳神経に関わる科のみならず、救急外来や総合診療科を訪れた非特異的な頭痛やめまいなどの患者に対しスクリーニング的な撮影が行われることも多く、読影の機会は多い。画像診断を行う立場としては、頭部は読影枚数が少なく、ある意味『コスパのいい』領域とも言える一方、神経学的な予後と直結することから迅速かつ正確な診断が求められる領域でもある。

ここでは日頃から携わる機会の多い病態として、脳血管障害と外傷性変化を中心に記述する。

脳卒中センターのある病院であれば、特に冬場には目に見えて脳卒中患者が増加する。夜間や起床時にはアテローム血栓性脳梗塞、日中の活動時には脳出血や心源性塞栓症が多いなど、時間帯による違いも如実に感じられる。

脳卒中の治療にあたる神経内科医、脳神経外科医は、当然自分で画像を読影する。頭部、正確には頭蓋底より上に関しては、放射線科以上に画像診断を行う能力がある。そのため放射線科医の読影が脳卒中の診療に与える影響は限定的であるが、神経内科医、脳神経外科医との信頼関係構築のためにも正確で適切な読影を心掛けたい。ちなみに頭蓋内以外の部分の読影に関しては放射線科医の方に分があるはずなので、撮像範囲の頸部や顔面、皮下組織などに異常を見つけたらどんどん指摘すると良い。

脳卒中患者の画像検査は頭部CTから行うのがセオリーだが、患者の症状や臨床的な緊急度に応じ、先に頭部MRIが撮影される場合もある。前医ですでに頭部CTが実施され、自施設での頭部CTが省略される場合もある。

脳梗塞のCT

脳梗塞の有無に関しては、頭部CTでわかる場合もあるが、”どうしてもわからないものはある”ということを認識しておく。

患者の臨床症状と発症からの期間の情報から、病変の部位や範囲、CTで見えそうかどうかを大雑把に推定することができる。患者情報は非常に重要である。しかしながら、往々にして救急の逼迫した現場で詳細な読影依頼文を書く余裕はなく、ともすればカルテ記載も不十分なまま先に画像検査に来ることもある。主治医の側もどうせ自分で診断するつもりであるため、ただ『脳梗塞疑い』という情報のみで読影せざるを得ない場合が多い。

急性期脳梗塞が対称性に生じることは少なく、基本的には脳実質の左右差をじっくり見比べることが重要である。撮影枚数が少ないのが頭部の利点であり、その分詳細な読影を心掛けたい。

4-5mmの厚切りスライスと、1-2mmの薄切りスライスの両方が利用可能な場合がある。薄切りスライスの方が詳細で高精細だが、領域性にごく淡く低吸収を示しているような病変の場合、partial volume effectにより厚切りスライスの方が病変が明瞭に見える場合もあり、必ず両方で確認をする。

CTでの急性期梗塞の所見、『Early CT sign』が有名であり、このsignを念頭に読影する。

梗塞巣は早期から浮腫性変化を来し、腫脹と低吸収化をきたす。ただでさえ脳実質は木綿豆腐程度の軟らかさだが、浮腫性変化が加わると絹ごし豆腐~おから程度の軟らかさになる。浮腫状変化を反映した所見が皮髄境界の不明瞭化、淡い低吸収域である。

主幹動脈の塞栓子となっている凝血塊は、CTで高吸収域として描出される。頭部CTは狭いウインドウ幅が設定されており、血管内の小さな凝血塊のヘマトクリット値の上昇も描出可能である。背景に動脈硬化性変化があると所見が不明瞭な場合もあるが、臨床所見と乖離せず、脳実質の病変分布と一致した病変であれば積極的に指摘しよう。

脳梗塞患者では、背景に慢性虚血性変化による低吸収域が広がっていることが多く、特に基底核~白質領域の病変は指摘が困難な場合がある。深追いはせずに、CTで言及可能な所見の記載に留めておく。

脳梗塞のMRI

CTでの所見の有無に関わらず、臨床症状次第で頭部MRIまで施行される。是非頭部CTと見比べて、CTの読影にフィードバックさせたい。拡散強調像(DWI)は偉大であり、ADC値低下を伴ったDWI高信号域を探すことが急性期脳梗塞の画像診断において最重要事項である。ある程度の大きさの病変であれば指摘は容易だが、小病変やアーチファクトとの鑑別を要する病変のこともあり、決して油断できない。

小さな塞栓子が関与する梗塞の場合、脳表付近に小さな点状の梗塞を認めることがある。細部まで観察し、少しでも高信号域があれば病変として認識する。ADC値の明らかな上昇とFLAIR/T2WI高信号を伴っていれば陳旧性病変と判断して良いが、ADC値変化が不明瞭な場合は脳梗塞の可能性のある病変として指摘する。

DWIは磁化率アーチファクトの影響を受けやすい撮像法である。脳実質と空気が近接する部位、すなわち乳突蜂巣や前額洞にはアーチファクトのため高信号を示す。その他、個人差があるが脳底部、脳幹部にアーチファクトの影響を受けることがあり、ADC値変化の有無と合わせて評価する。脳幹部に病変が疑われ、軸位断像で病変が不明瞭な場合は、冠状断、矢状断方向でのDWI撮影が有効である。

脳梗塞の病態

脳梗塞の発症形式、病態の分類は、医学生の頃からよく問われる項目でありなじみ深い。穿通枝領域の小血管の虚血によるラクナ梗塞、脳血管の動脈硬化性変化によるアテローム血栓性脳梗塞、心腔内の血栓が原因の心原性脳塞栓症の3種類である。この辺は空で言えるが、せっかくなので少し細かい機序の部分まで確認しておきたい。

心原性脳塞栓症は、ざっくりした解説では塞栓性梗塞と同義として扱われることもあるが、言葉の意味には注意が必要である。塞栓子による梗塞が塞栓性梗塞と呼ばれる。塞栓子は心腔内で形成された血栓のみではなく、上行大動脈~頭頸部動脈の粥状硬化により形成された血栓の場合もある。血栓と塞栓の違いについて、恥ずかしいことに私もつい最近まで単語の意味を正確に認識していなかった。局所で形成された凝血塊が血栓で、血栓(もしくは脂肪滴やガス)が末梢血管に流入し閉塞を来したものを塞栓と呼ぶ。血栓が心腔内にあろうが末梢に飛ぼうが組織学的には同じ血栓であるが、末梢で血管を閉塞していればそれは塞栓であり、血栓とは呼ばない。これを血栓と呼ぶとアテローム血栓性梗塞と混乱が生じ、脳卒中医師とのやり取りがアンジャッシュ状態となる。

心原性脳塞栓症は脳梗塞の20~25%を占め、比較的大型の塞栓により広範囲の梗塞を突然発症する特徴がある。一方、上行大動脈~頭頸部動脈の血栓が末梢に流入した場合(動脈原性塞栓症)は塞栓子が小さく、梗塞範囲が限局性のことが多い。この場合、梗塞の機序はアテローム血栓性である。背景の血管に動脈硬化が目立ち、脳梗塞の既往がある場合などにはこれを疑い、頭頸部のMRAやCTA、頸部USで原因血管の精査を行う。

アテローム血栓性梗塞の機序について説明せよといざ言われると意外と難しく、『動脈硬化で、血管が狭くなって、えー、それで中が詰まって、あれ?詰まる原因は粥腫だっけ?血栓だっけ?』と、まるで動脈硬化した血管のように流れが悪くなってしまう。血中コレステロールを貪食したマクロファージ(泡沫細胞)が動脈の内膜下に蓄積し、経過とともに粥腫や石灰化が形成される。泡沫細胞の蓄積=粥腫ではなく、泡沫細胞から染み出した細胞外の脂質が塊となったものが粥腫である。粥腫自体による内腔狭窄に加え、内腔面のびらんや潰瘍により二次性の血栓が形成され、閉塞に至る。粥腫形成は血管分岐部やサイフォン部など屈曲の強い所に好発する。管腔の曲がりの強いところほど抵抗が大きく負荷がかかる。立体駐車場のカーブの壁にたくさんの擦り傷がついているのと同じである。

動脈の狭窄は慢性的な経過であり、側副路が形成される。脳表側からの側副路により皮質の血流は保たれることが多く、梗塞は白質優位に生じる。発症は段階性・進行性であり、前駆症状として一過性脳虚血発作(TIA)が見られることがある。TIA患者で動脈硬化が目立つ場合は脳梗塞リスクが高く、厳重な管理が必要である。

ラクナ梗塞は深部穿通動脈末梢の動脈硬化(リポヒアリン変性)による閉塞が原因である。梗塞範囲は限局し(通常1.5cm以下)、症状も軽度の運動・感覚障害に留まる。穿通枝を分岐する血管の粥状硬化症による穿通動脈の閉塞はアテローム血栓性の梗塞であり。ラクナ梗塞とは別扱いとなる(分枝粥腫型梗塞)。この場合ラクナ梗塞よりも近位側が原因であるため梗塞範囲が広く、強い神経症状を呈する。

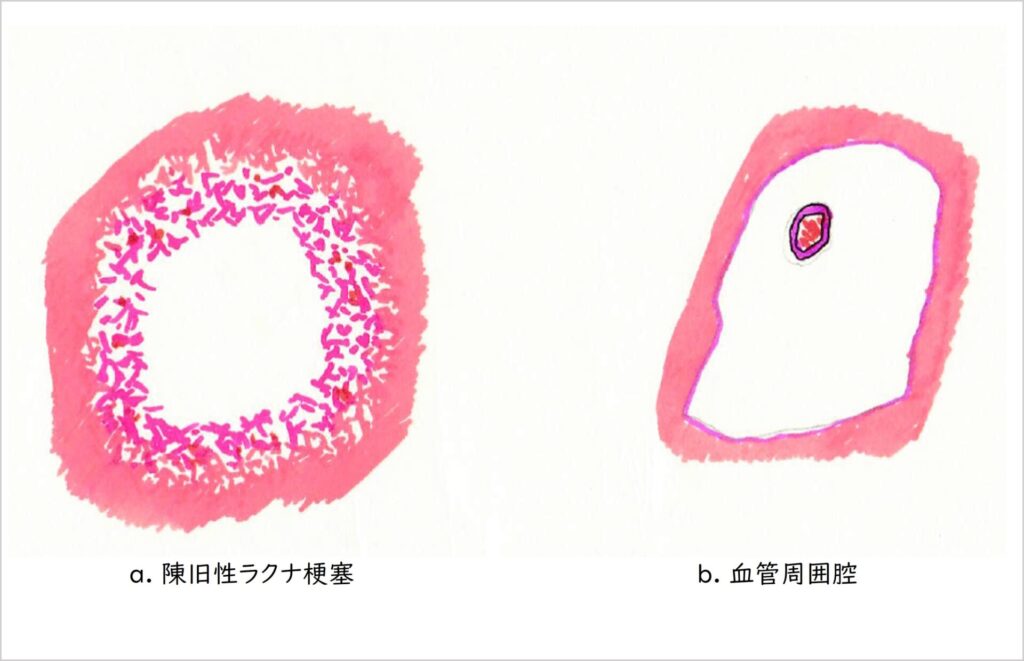

ちなみに、陳旧性ラクナ梗塞と血管周囲腔の判別に迷うことが多々ある。見分け方として、陳旧性ラクナ梗塞は被殻の上2/3に多くFLAIRで病変周囲を取り囲む高信号域が認められる。血管周囲腔は基底核下1/3、特に前交連外側の被殻外側下方でみられ、FLAIRで周囲に高信号域が無い。陳旧性ラクナ梗塞は、内部は液状化・空胞化した後であるが、辺縁部には梗塞の際に生じた炎症や破壊の跡が存在し、それがT2WI高信号として描出される。街中で大爆発が起き、中心地は更地と化して辺縁部には瓦礫が散乱している状態である。一方、血管周囲腔は穿通枝の拍動等の影響で血管周囲に空胞が形成されたもので、辺縁に脳実質の変性や破壊は見られない。内部の穿通枝は必ずしも描出されない。10mmを超すサイズの場合もある。街中で広大な空き地を所有する大地主のようなもので、辺縁部は整然としており破壊の跡は見られない。

(図1-1-1, 血管周囲腔と梗塞後変化の違い)

なお、陳旧性の微小出血もFLAIRで周囲高信号を伴わない低信号域として認められるので、必ずT2*WIでも確認しよう。

ポイントは、塞栓性梗塞イコール心原性ではないということ、アテローム血栓性の機序が原因となった塞栓性梗塞や穿通枝領域梗塞もあるということである。頭頸部領域の動脈硬化性変化は様々な病態の脳血管障害を来すリスクとなり、血管の評価は非常に重要である。現在はMR angiographyにより簡便に非侵襲的に頭頸部主幹動脈を評価することができる。血管の評価には正常解剖や頻度の高い破格についての知識が必要であり、脳血管の章(1-4)で詳述する。

コメント